党的二十届三中全会指出,要“加快构建促进数字经济发展体制机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系”,寿光市农业农村局坚持以数字应用技术、高端智能装备驱动蔬菜产业高质量发展,紧抓设施农业新装备、新平台、新技术研发推广,锚定发展新质生产力,全力推动“科创链”“装备链”“服务链”三链重塑。目前,新建大棚物联网应用率达85%以上,劳动生产效率提高1倍以上。2024年,先后入选第一批“全国农业生产全程机械化示范县”“山东省县域数字农业发展县”“山东省数字乡村试点”创建名单。

重塑“科创链”,体系化提升自主创新能力

坚持以数字技术赋能科创链,缩短产业科技创新研发周期,不断提高技术成果转化速率。

“数字+种业研发”

将科技研发与数字技术紧密结合,与中国农科院等10余家国家级科研院校共建中国农科院寿光蔬菜研发中心等12家国字号平台,培育蔬菜育种研发企业16家,实施省级以上种业科技研发项目20余项。创新开发“种苗大脑”数据模型,通过种苗数字化模型设计适合全国不同地区的最佳育苗方案,初步构建起“育繁推”一体化的蔬菜种业体系。目前,自主研发的蔬菜品种达257个,成为全国最大的种苗繁育基地。

“数字+标准制定”

搭建全国蔬菜质量标准中心信息服务平台,收集整理2624条国内外蔬菜标准文本,利用数字化手段提升基地管理、标准制定、产销对接等水平,累计发布4项国家标准、8项行业标准、17项地方标准、80余项团体标准,在全国范围内认定65个标准化基地。

“数字+品质评价”

建成国内唯一的蔬菜品质感官评价与分析实验室,完成“美味蔬菜”认证管理系统的开发和运行,从果型、多汁感、后余味等6个维度制定口感标准,定期招募志愿者品鉴,初步建立起口感类蔬菜品质评价方法及分级标准,实现数字技术、标准数据科学定义蔬菜好产品。目前,已完成143种番茄、31种黄瓜和5种萝卜的消费者喜好度测试,累计向社会推介优质水果番茄品种36个。

重塑“装备链”,系统化提升产业竞争能力

坚持以工业互联网思维对农业基础设施、产业装备进行改造提升,加快传统农业生产过程数字化、智能化、标准化升级进程。

基础设施换代升级。

推动老旧蔬菜大棚成方连片数字化改造提升,建成投用丹河设施蔬菜标准化生产示范园、纪都现代农业共富园区等一批智能化园区,应用120余项专利技术设计研发的新型智能玻璃温室,比“荷兰模式”温室能源使用效率、生产效率显著提高。

技术装备换代升级

研制推广立体栽培、无土栽培等30余种新模式和大棚滴灌、臭氧抑菌等300余项国内外新技术,与世界500强正大集团合作的国际蔬果智慧产业园项目,引入世界顶级蔬菜自动化分等分级、机械化包装和信息化储运等装备,推动蔬菜产业整体迈向品牌化、高端化。

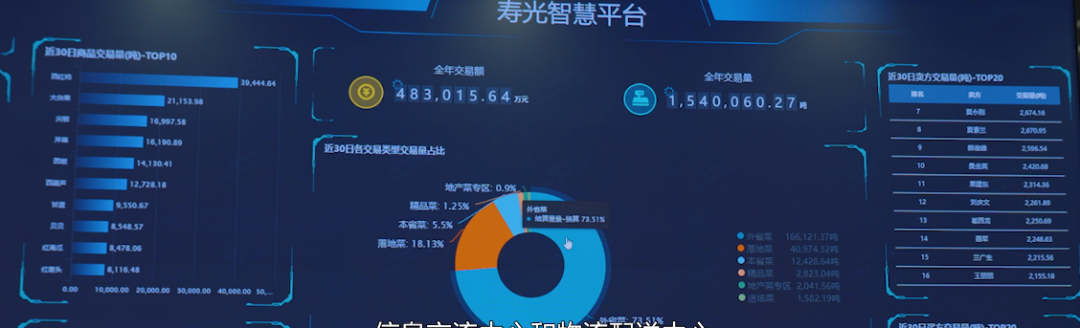

数据平台换代升级

综合利用大数据、互联网、物联网等先进技术,统筹构建蔬菜种业、蔬菜质量网格化监管平台、蔬菜质量标准等模块,打造寿光蔬菜供应链综合管理服务平台,整合现有各类农业平台数据,通过系统间大数据互联互通、智慧分析,打造智慧共享的“数字农业大脑”。

重塑“服务链”,整体化提升产业发展动能

坚持用数字改造提升服务流通体系,实现数字经济与流通体系的融合发展。

数字金融提质

以数字化技术推动金融服务“零接触”,研发蔬菜产销服务平台,整合蔬菜产业链信息流,建立蔬菜合作社和大棚种植户“白名单”,提供蔬菜产销全流程在线服务。

价格指数引领

以交易价格信息化、公开化推动对农服务“具象化”,成功发布“中国·寿光蔬菜指数”,通过选择代表性蔬菜并给予权重,采集其价格、成交量、成交金额等数据编制而成,涵盖12大类233小类蔬菜,为蔬菜行业发展规划、产销结构优化提供数据支撑,成为全国蔬菜价格和交易趋势的风向标。

电子商务扩面

围绕蔬菜品牌塑造、优质优价,建设电商孵化聚集区,打造集采销、分拣、仓储、物流配送等功能于一体的智慧综合性生鲜平台,打造博洋甜瓜、三色番茄等一批“小而美”线上单体产品,形成“小农户”抢占“大市场”和“小产品”带动“大产业”的良好局面。

打开“寿光云”看评论